チューナーレステレビを購入したものの「地上波も見られれば良かった」「思ったより使い勝手が悪かった」と感じている人は少なくありません。近年は動画配信サービスを中心に利用する家庭が増えていますが、従来のテレビと仕組みが異なるため、導入後にギャップを感じやすいのです。

この記事では、チューナーレステレビでよく聞かれる後悔の理由や実際のメリット・デメリットを整理し、失敗を避けるためのチェックポイントを紹介します。さらに、使い方に合えば便利に活用できるおすすめモデルも解説します。自分や家族の視聴スタイルに合わせたテレビ選びの参考にしてください。

チューナーレステレビを買って後悔する人が増えている理由

人気のある家電製品には必ずと言っていいほど賛否があります。最近注目を集めているチューナーレステレビも例外ではなく、購入後に「思っていたのと違った」と感じる人が増えています。見た目は通常のテレビと変わらないため誤解されやすいのですが、実際には地上波を受信するためのチューナーを搭載していないため、従来のテレビと同じような使い方ができません。この仕様が、購入者の期待と現実の間に大きなギャップを生み出しています。

多くの人は「安い価格で大画面の映像を楽しめる」と思って購入します。実際、液晶や有機ELのモデルもあり、画質やデザイン面では満足度が高いケースも多いです。しかし、いざ使い始めると「録画ができない」「地上波のニュースが映らない」「緊急時に速報が見られない」など、生活の中で不便さを感じる人が目立ちます。特に家族でテレビを中心に生活してきた世帯では、従来の習慣が通用しないことに戸惑う声が多く聞かれます。

さらに、チューナーレステレビは基本的にインターネット接続を前提としています。YouTubeやNetflix、TVerなどの動画配信サービスを利用できる点は大きなメリットですが、裏を返せば回線が不安定だと映像が止まる、利用に制限が出るといった問題も起こります。特に学生の一人暮らしや、マンション・アパートでの共同回線を使っている場合、夜の時間帯に動画が途切れてしまい不満につながることも少なくありません。

このように、チューナーレステレビは一見便利そうに見えても、実際に生活に取り入れると「できないこと」の多さに気づかされる人が多いのです。もちろん、配信サービスを主に楽しむ人にとっては十分な選択肢になりますが、地上波や録画に依存している人が安易に購入すると後悔しやすいといえます。つまり、利用者の生活スタイルによって向き不向きがはっきり分かれる製品であることが、後悔する人が増えている大きな理由なのです。

チューナーレステレビのメリット

チューナーレステレビは「地上波が見られない」という制約が注目されがちですが、実際には従来のテレビにはないメリットも多く存在します。生活スタイルによっては、むしろ従来型より便利に使えるケースもあります。ここでは代表的なメリットを整理します。

1. 本体価格が安い

チューナーを搭載していない分、通常のテレビより価格が抑えられています。同じサイズや画質で比較すると数万円安く購入できることもあり、予算を重視する人にとって魅力的です。特にセカンドテレビや一人暮らしの人にはコストパフォーマンスの高さが際立ちます。

2. NHK受信料が不要になる

地上波やBSを受信する機能がないため、NHKの受信契約が不要になります。毎月のランニングコストを抑えたい人にとっては大きなメリットです。年間で考えると数万円単位の節約になるケースもあり、配信サービスの費用に回せるのも利点です。

3. デザインがスタイリッシュ

内部にチューナーやB-CASカードスロットを備える必要がないため、薄型でスッキリしたデザインが可能になります。リビングや寝室に置いても圧迫感が少なく、インテリアとしても馴染みやすいのが特徴です。軽量なモデルも多く、設置場所の自由度も高まります。

4. ネット配信サービスに特化している

最初からNetflixやYouTube、TVerなどのアプリ利用を前提に設計されているため、配信サービス中心のライフスタイルには非常に使いやすいです。スマホやPCで観ていた動画を大画面で楽しめるのはもちろん、アプリの更新で新しいサービスにも対応しやすいのが魅力です。

5. サブテレビやモニターとして活用しやすい

地上波を必要としない寝室や子ども部屋、ゲーム専用機との接続用など「サブ的な使い方」では非常に便利です。HDMI端子を使ってPCモニターとしても利用でき、テレワークや学習用ディスプレイとしても応用できます。

結論として、チューナーレステレビには「安さ」「受信料不要」「デザイン性」「ネット特化」「サブ利用の便利さ」といった明確なメリットがあります。利用シーンによっては従来型よりも使いやすく、選択肢として十分に魅力があると言えるでしょう。

チューナーレステレビのデメリット

チューナーレステレビは価格やデザインの面で魅力がありますが、同時に避けられない制約があります。購入前にこのデメリットを理解していないと「失敗した」と感じる人も多いため、具体的に確認しておきましょう。

1. 地上波やNHKを視聴できない

最大のデメリットは、地上波放送やNHKを直接視聴できない点です。災害速報やスポーツ中継など「リアルタイムで見たい番組」をテレビで楽しめないのは不便です。普段からスマホやラジオで代替できる人は問題ありませんが、従来型テレビの感覚で購入すると後悔につながります。

2. 録画機能が使えない

チューナーがないため、外付けHDDを接続しても録画はできません。見逃し配信で代替する方法はありますが、配信期限が短い、すべての番組が網羅されていないといった制約があります。録画中心で生活してきた人にとっては大きな不便さになります。

3. 通信環境に強く依存する

映像視聴のほとんどがインターネット経由になるため、回線速度が安定していないと画質が落ちたり映像が止まったりします。光回線であれば問題は少ないですが、集合住宅の共用Wi-Fiやモバイル回線では快適に使えない場合もあります。災害や停電時には全く機能しない点も注意が必要です。

4. ランニングコストがかかる

本体価格は安くても、配信サービスの契約料が発生します。複数のサービスを同時に利用すれば月額料金が膨らみ、結果的に従来型テレビより高くつくケースもあります。長期的なコストを試算せずに購入すると後悔しやすいポイントです。

5. 誰でもすぐに使えるわけではない

従来のテレビは「電源を入れてチャンネルを押すだけ」でしたが、チューナーレステレビはアプリを起動し、アカウントを選んでから視聴する流れになります。高齢者や機械が苦手な人には操作の負担が大きく、家庭全員での利用には工夫が必要です。

結論として、チューナーレステレビには「地上波不可」「録画不可」「通信依存」「追加費用」「操作性」という明確なデメリットがあります。購入を検討する際には、これらを理解したうえで生活スタイルに合うかどうかを見極めることが重要です。

実際に「録画できないと知らずに買って後悔した」「操作が複雑で家族が使いこなせなかった」といった声は多く見られます。こうした体験談に共通するのは、購入前に基本的な仕様を理解していなかったことです。デメリットを正しく理解しておけば、同じ失敗を避けやすくなります。

通常のテレビとチューナーレステレビの比較

チューナーレステレビの特徴を正しく理解するためには、通常のテレビと何が違うのかを比較することが大切です。見た目はほぼ同じですが、中身や使い方には明確な差があります。ここでは代表的な項目を整理し、生活シーンごとにどのような違いが生じるのかを分かりやすくまとめます。

| 項目 | 通常のテレビ | チューナーレステレビ |

|---|---|---|

| 地上波視聴 | 可能(チューナー内蔵) | 不可(チューナー非搭載) |

| 録画機能 | 外付けHDDやレコーダーで可能 | 不可(信号受信できず) |

| インターネット依存 | 不要(電波が届けば視聴可能) | 必須(配信サービス中心) |

| NHK受信料 | 原則発生 | チューナー非搭載のため不要(NHK公式) |

| 追加コスト | 録画用HDD程度 | 外付けチューナーや配信契約が必要な場合あり |

利用者によく見られる「失敗の声」まとめ

チューナーレステレビを購入した人の中には、実際に使い始めてから「思っていたのと違った」と後悔する声が少なくありません。とくに口コミやレビューを確認すると、共通して挙げられる不満点がいくつかあります。ここでは代表的な失敗談を整理し、どのような点で後悔しやすいのかをまとめます。

まず多いのは「録画ができなかった」という声です。従来のテレビでは外付けHDDを接続すれば簡単に番組を保存できましたが、チューナーレステレビは信号を受信できないため録画自体が不可能です。購入後に気づき「大事なドラマを保存できない」「子どもの番組を残せない」と困惑する人が目立ちます。

次に「地上波が映らないことへの不満」があります。ニュースや災害情報をリアルタイムで確認できないため、不安を感じる家庭もあります。特に高齢者がいる場合はスマホやタブレットで代替するのが難しく、「テレビをつければすぐにニュースが流れる」という安心感が失われたという声が見られます。

さらに「ネット回線に依存するストレス」も失敗談の定番です。動画配信サービスを前提にしているため、回線が混雑すると映像が止まったり画質が低下したりします。SNS上でも「夜になると重くてまともに見られない」「スポーツ中継の途中で止まって最悪だった」という不満が繰り返し投稿されています。これは従来のテレビにはなかった弱点といえます。

また「追加費用がかさんだ」という意見も多く見られます。本体価格は安いものの、外付けチューナーや複数の配信サービスに契約した結果、月々のコストが通常のテレビより高くついたというケースです。購入前にランニングコストを見積もっていなかったことが原因で、節約になると思って選んだのに逆効果だったと後悔する人もいます。

結論として、利用者の失敗談には「録画ができない」「地上波が見られない」「回線が不安定」「コストが増える」という4つの共通点があります。これらはどれもチューナーレステレビの仕組みに起因するため、購入前に理解しておかなければなりません。実際の利用者の声を参考にしつつ、自分の生活スタイルに合うかどうかを冷静に判断することが、後悔を避けるための重要なポイントです。

後悔しないための選び方・事前チェックリスト

1. 地上波放送を本当に使わないか

チューナーレステレビはNHKや民放を視聴することができません。普段からTVerやYouTubeで十分な人なら問題ありませんが、ニュースやスポーツ中継をテレビで見る習慣がある家庭では不便を感じやすいでしょう。

2. 録画機能が不要かどうか

チューナーレステレビは放送の電波を受信するためのチューナーが搭載されていないため、外付けHDDを接続しても録画機能は使えません。従来のテレビに慣れている人にとっては、この違いが大きな不満につながることがあります。見逃し配信サービスで代替する方法はありますが、配信期限が短い、すべての番組が対象ではないなど制約も多いのが実情です。録画に依存してきた家庭では、この点を理解せずに購入すると後悔する可能性が高いでしょう。

3. ネット環境が安定しているか

チューナーレステレビはネット接続を前提としています。光回線なら快適ですが、共用Wi-Fiやモバイル回線では映像が止まることもあります。総務省「情報通信白書」でも動画配信利用者の不満として通信品質が挙げられています。

4. ランニングコストを試算したか

複数の配信サービスを契約すると、通常のテレビより出費が増えることもあります。購入前に利用サービスを絞り、月額の合計をシミュレーションしておくことが大切です。

5. 家族全員が使いやすいか

アプリの立ち上げやアカウント切り替えは、従来のリモコン操作より手間が増えます。高齢者がいる家庭では、従来型テレビを残してサブとして使うのが安心です。

後悔しないための代替手段と活用アイデア

チューナーレステレビは地上波が映らないなどの制約があるため、そのまま使うと不便を感じる人もいます。しかし使い方を工夫すれば、生活に合った形で十分に活用することが可能です。ここでは購入後に「失敗した」と思わないための代替手段と活用方法を紹介します。

1. 外付け機器で機能を補う

どうしても地上波やBS放送を見たい場合は、外付けチューナーやレコーダーを接続すれば視聴できます。コストや配線の手間はかかりますが、後からでも対応可能です。また録画をしたい人は、レコーダーを併用することで従来のテレビと同じような使い方ができます。

2. ストリーミングデバイスで操作性を改善

Fire TV Stick や Chromecast を組み合わせると、アプリの起動や切り替えがスムーズになり、家族全員で快適に使えます。特によく使うアプリをホーム画面の先頭に並べておけば、高齢者や機械が苦手な人でも迷わず利用できるでしょう。

3. サブスクの契約を整理してコスト調整

複数の配信サービスに加入すると月額費用が膨らみがちです。無料体験を利用して使い勝手を比べ、自分や家族の視聴傾向に合ったサービスを1〜2本に絞ると、無駄な出費を抑えられます。アニメ中心、スポーツ中心、映画中心など家庭ごとのスタイルに合わせることが重要です。

4. サブテレビとして割り切る

チューナーレステレビをメインに使わず、寝室や子ども部屋、書斎などに置いて「配信専用」や「ゲーム専用モニター」として使うのも効果的です。録画や地上波を必要としない場所では十分に役立ちますし、ゲームでは低遅延モードや大画面表示のメリットを活かせます。 結論として、チューナーレステレビは制約があるものの、外付け機器の追加やサービス選びの工夫、サブテレビとしての活用など、考え方次第で後悔を減らすことができます。購入後に不便を感じても、生活スタイルに合わせて取り入れれば十分に活躍してくれるでしょう。

おすすめのチューナーレステレビ5選

ここまでチューナーレステレビのメリットとデメリットを解説しましたが、それでも「自分の生活に合っていれば使いたい」と考える人は少なくありません。ここでは、利用シーンに応じて後悔しにくいおすすめモデルを紹介します。

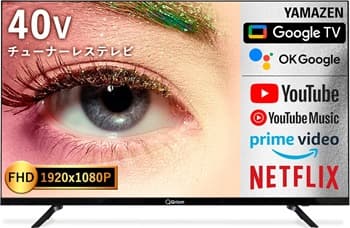

1. 山善 40型 チューナーレス テレビ Google TV フルハイビジョン

山善の40型モデルは、フルハイビジョン対応の鮮明な映像と、Google TVによる主要アプリの快適利用が魅力です。NetflixやYouTube、TVerなど人気サービスを大画面で楽しめるため、配信中心の人に適しています。Bluetooth搭載でワイヤレススピーカーやイヤホンとの接続も可能。さらに壁掛け対応で、省スペースに設置できる点もポイントです。寝室や一人暮らしの部屋、子ども部屋用のサブテレビとしても便利で、コストを抑えたい方に安心して選べる一台です。

2. TCL 43V型 4K Google TV チューナーレス テレビ

TCLの43V型は、4K対応の高画質とHDRによる色彩表現で、映画やスポーツを臨場感たっぷりに楽しめます。Google TV搭載により豊富なアプリが利用可能で、音声検索など操作面も快適。HDMI端子が複数あるため、ゲーム機やPCなど外部機器との接続もスムーズです。シンプルでスタイリッシュなデザインはインテリアにも馴染みやすく、コストパフォーマンスにも優れています。録画はできませんが、配信サービス中心で使う家庭なら長期的に満足度の高いモデルです。

3. FPD チューナーレステレビ 43V型 4K Google TV

FPDの43V型は、鮮明な4K映像とGoogle TVによる直感的な操作性を兼ね備えています。Dolby VisionやDolby Atmos対応で、映画や音楽も高品質で楽しめるのが大きな魅力です。軽量設計で設置場所を選ばず、省スペースな環境にも導入しやすい仕様です。リモコンのレスポンスが良く、家族全員で使いやすい点も評価されています。録画が不要で、動画配信サービスを中心にエンタメを楽しむ人にとっては十分満足できるモデルでしょう。

4. VEZZER テレビ 43V型インチ 4K Google TV チューナーレス

VEZZERの43V型モデルは、スタイリッシュなデザインと高精細4K映像で、リビングのメインテレビとしても活躍します。Google TV搭載で主要アプリを網羅し、音声操作や豊富なアプリ利用も可能。省エネ性能にも配慮されているため、長時間の使用にも安心です。映像と音のバランスも良く、ドラマや映画鑑賞だけでなく学習動画やオンラインコンテンツにも適しています。録画を必要としない家庭であれば、快適な利用ができるバランスの良い選択肢です。

5. オリオン電機 32型 チューナーレス スマートテレビ

オリオンの32型は、コンパクトで軽量な設計により、寝室やキッチンなどスペースが限られた場所に最適です。Google TVによるシンプルな操作性で、初めてスマートテレビを導入する人でも扱いやすいのが特徴。HDMI端子も備えているため、ゲーム機やストリーミングデバイスを接続して利用することも可能です。価格も手頃で、サブテレビや子ども部屋用として気軽に導入できるのが強み。必要な機能に絞られた設計で、初めての一台として安心して選べます。

まとめ

チューナーレステレビには、本体価格が安いことやNHK受信料が不要になるといった明確なメリットがあります。一方で、地上波やNHKが視聴できない、録画ができない、通信環境に依存するなどのデメリットも避けられません。

大切なのは購入前に「自分や家族は本当に地上波を使わないか」「録画は不要か」「ネット環境は十分安定しているか」といった条件をチェックすることです。これらを見落とすと「思っていたのと違う」と後悔する原因になります。

もし不安がある場合は、外付けチューナーを追加したり、ストリーミングデバイスを組み合わせたり、寝室や子ども部屋のサブテレビとして使うといった工夫で十分に活用できます。

結論として、チューナーレステレビは誰にでもおすすめできる製品ではありませんが、ライフスタイルに合った使い方をすればコスパが高く、便利な選択肢になり得ます。デメリットを理解したうえで導入すれば「買って後悔した」と感じるリスクを大きく減らすことができるでしょう。